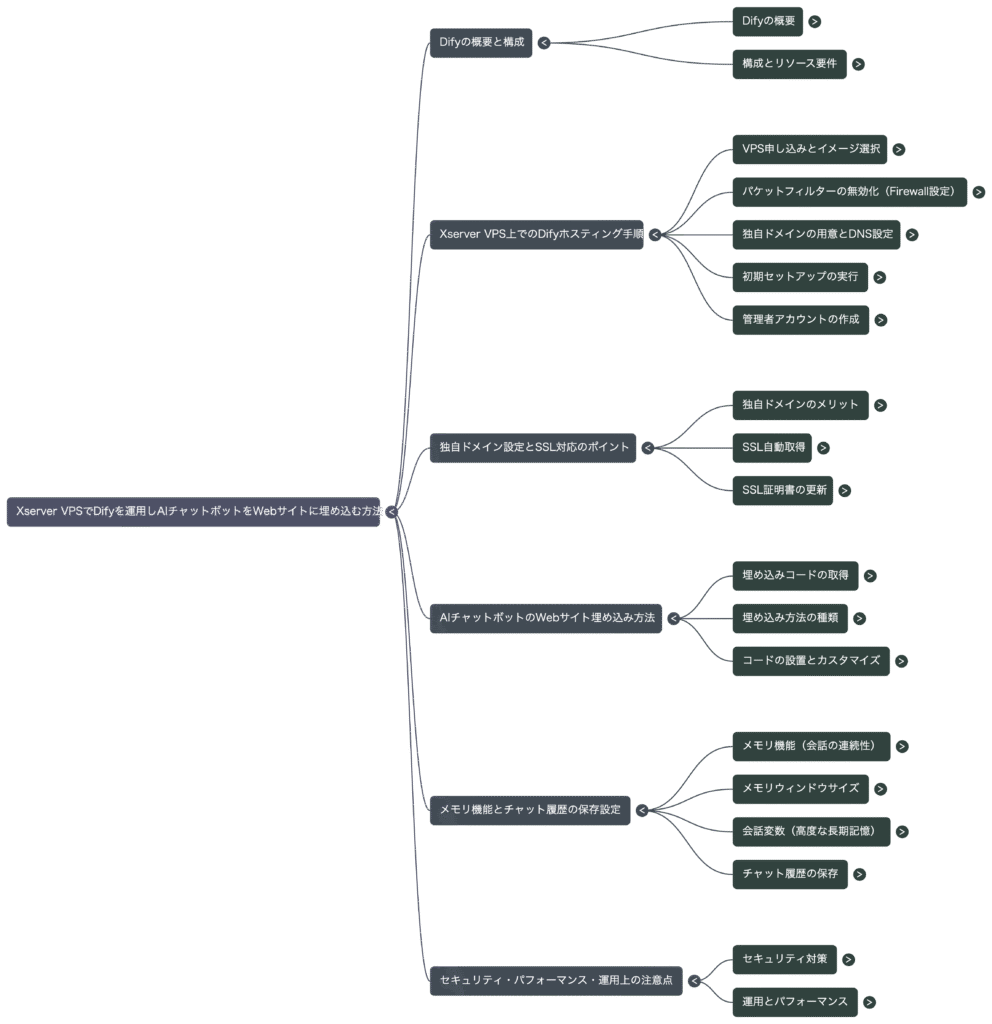

目次

序文

本ガイドは、Web開発者およびIT担当者を対象として、オープンソースのLLM(大規模言語モデル)アプリケーション開発プラットフォーム「Dify」を、Xserver VPSという具体的な環境でセルフホストし、最終的に自社WebサイトへAIチャットボットを組み込むまでの一連の技術的プロセスを網羅的に解説することを目的としています。専門的な知識がなくても再現できるよう、各ステップを丁寧に解説し、安全かつ効果的なAIチャットボット運用のための実践的な知見を提供します。

——————————————————————————–

1. Difyの概要と技術的特徴

このセクションでは、まずDifyの基本的な概念とそのアーキテクチャについて解説します。そして、なぜセルフホスト環境としてXserver VPSが有力な選択肢となるのか、その技術的背景と利点を明らかにします。この解説を通じて、技術選定の土台となる知識を築きます。

Difyの基本概念

Dify(ディファイ)は、LLMを活用したAIアプリケーションを迅速に構築・運用するために設計された、先進的な開発プラットフォームです。その主な特徴は以下の通りです。

- 開発元: 米国のLangGenius社が開発を主導する、活発なオープンソースプロジェクトです。

- 名称の由来: プラットフォーム名「Dify」は、「Define(定義)」と「Modify(改善)」を組み合わせた造語であり、一度定義したアプリケーションを継続的に改良していくという開発思想を象徴しています。

- 主な機能: ノーコードの直感的なUI(ユーザーインターフェース)が最大の特徴です。プログラミング不要で、チャットボットやRAG(Retrieval-Augmented Generation)技術を活用した高度なQ&Aシステム、自律的にタスクを実行するAIエージェントなどを迅速に構築できます。また、日本語にも標準で対応しています。

技術アーキテクチャの分析

Difyの動作基盤は、現代的なアプリケーション開発で広く採用されているDockerコンテナ技術に基づいています。セルフホスト環境にDifyをインストールすると、バックエンドAPI、フロントエンドWeb UI、データベース(PostgreSQLなど)といった複数のサービスが、それぞれ独立したDockerコンテナとして起動し、連携してシステム全体を構成します。

このアーキテクチャにより、開発環境から本番環境への移行がスムーズに行える一方、安定稼働には一定のサーバリソースが求められます。特に、複数のコンテナが同時に稼働するため、メモリ要件は重要です。公式ではメモリ4GB以上を推奨しており、実際に安定したパフォーマンスを確保するためにはこのスペックが不可欠です。メモリ2GBの環境ではリソースが不足し、動作が不安定になる可能性があります。

セクションの結び

Difyの基本的な概念と技術要件を理解したところで、次のセクションでは、Xserver VPSを利用して実際にDify環境を構築する具体的な手順をステップバイステップで解説していきます。

——————————————————————————–

2. Xserver VPSにおけるDify環境構築手順

本セクションは、このガイドの中核となる実践的な手順を解説します。Xserverが2024年8月より提供を開始したDify専用のアプリケーションイメージを利用することで、Dockerやサーバー管理に関する専門知識がなくても、迅速かつ確実にDify環境を立ち上げることが可能です。ここでは、その具体的なステップを順を追って解説します。

構築プロセスのステップバイステップガイド

- Xserverアカウントへのログイン: まず、既存のXserverアカウントにログインし、VPSの新規申し込み画面に進みます。

- プランの選択: Difyの安定稼働には十分なメモリが必要です。申し込み画面で、必ずメモリ4GB以上のプランを選択してください。Difyの要件を満たさない低メモリプラン(例:2GBプラン)では、アプリケーションイメージ自体が選択肢に表示されないため注意が必要です。

- アプリケーションイメージの選択: サーバーOSの選択画面で「アプリケーション」タブをクリックし、一覧から「Dify」を選択します。これにより、OS、Docker、その他Difyに必要なコンポーネントがすべてプリインストールされたサーバーが自動で構築されます。

- 申し込みの完了: 契約期間や支払い情報を入力し、申し込みを完了させます。数分でサーバーのプロビジョニングが完了し、利用可能になります。

ステップ2: パケットフィルターの無効化

Xserver VPSでは、セキュリティのため初期状態でパケットフィルター(簡易ファイアウォール)が有効になっています。Difyは複数のDockerコンテナ(Web UI、バックエンドAPI、データベース等)が連携して動作するため、これらのコンテナ間および外部との正常な通信を確保するために、一時的にパケットフィルターを無効化します。

VPS管理パネルにアクセスし、対象サーバーの「パケットフィルター設定」を選択して、設定を**「OFF」に変更**してください。(セキュリティを最大化するための再設定については後述します。)

ステップ3: 独自ドメインの用意とDNS設定

Dify環境をプロフェッショナルに運用するためには、独自ドメインが必須です。独自ドメインは、URLの覚えやすさやブランドイメージの向上、さらにはSEO(検索エンジン最適化)の観点からも有利に働きます。

- ドメインの用意: Xserverの「Xdomain」サービスや他のドメインレジストラでドメインを取得します。

- DNS設定: 最も重要な作業は、ドメインのDNS設定でAレコードを作成し、値として利用するXserver VPSのIPアドレスを割り当てることです。これにより、ドメインへのアクセスがサーバーに正しくルーティングされます。

- メールアドレスの準備: 後続のステップでSSL証明書(Let’s Encrypt)を自動発行する際に、通知先として使用するメールアドレスを一つ用意しておきます。

ステップ4: 初期セットアップスクリプトの実行

サーバーとドメインの準備が整ったら、SSHクライアントやVPS管理パネルのコンソール機能を使ってサーバーに接続します。契約時に設定したrootパスワードでログインし、以下の初期セットアップスクリプトを実行します。

$ setup.sh <あなたの独自ドメイン> <メールアドレス>

<あなたの独自ドメイン>と<メールアドレス>の部分は、ステップ3で準備したものに置き換えてください。このスクリプトは、DifyのDockerコンテナ群を起動し、Let’s Encryptを利用してSSL証明書の取得と設定を自動的に行います。実行途中で「Let’s Encryptからの証明書更新情報やニュースを受け取りますか?」といった確認メッセージが表示されるので、必要に応じて Y (はい)または N (いいえ)を入力し、Enterキーを押してください。

ステップ5: Dify管理者アカウントの作成

セットアップスクリプトの実行が完了したら、Webブラウザを開き、https://<設定した独自ドメイン>にアクセスします。初回アクセス時には、Difyの初期設定画面が表示されます。

ここで、管理者として使用するユーザー名、メールアドレス、そして8文字以上のパスワードを入力し、「セットアップ」ボタンをクリックします。これで管理者アカウントが作成され、Difyのダッシュボードにログインできるようになります。

SSL証明書の管理に関する補足

セットアップスクリプトによって導入されたLet’s EncryptのSSL証明書は、有効期限が約90日と定められています。証明書を継続的に有効にするためには、定期的な更新作業が必要です。

XserverのDifyイメージには更新用のスクリプトが用意されています。証明書の期限が近づいたら、サーバーに再度ログインし、以下のコマンドを実行することで簡単に更新できます。

$ ssl_update.sh <ドメイン> <メールアドレス>

証明書切れによるサービス停止を防ぐため、この更新作業をCronジョブとして登録し、自動化することを強く推奨します。

セクションの結び

以上の手順で、独自ドメインとSSLに対応したあなた専用のDifyサーバーが稼働を開始しました。次に、このプラットフォーム上で作成したAIチャットボットを、実際にWebサイトへ組み込む方法について解説します。

——————————————————————————–

3. 作成したAIチャットボットのWebサイトへの埋め込み

このセクションでは、Difyで構築したAIアプリケーションを、実際のWebサイトに統合し、エンドユーザーが直接利用できるようにするための具体的な実装方法を解説します。Difyは、Webサイトへの埋め込みを容易にするための機能を標準で提供しています。

埋め込みコードの取得手順

Difyの管理画面から、Webサイト埋め込み用のHTMLコードを簡単に取得できます。

- 対象のAIアプリケーション管理画面を開き、右上の「公開する」ボタンをクリックします。

- ドロップダウンメニューから「サイトに埋め込む」オプションを選択します。

- 表示されたモーダルウィンドウで、希望する埋め込みタイプを選択すると、対応するHTMLコードが生成されます。このコードをコピーして、WebサイトのHTMLに貼り付けます。

埋め込み方法の比較分析

Difyは主に3つの埋め込み方法を提供しており、それぞれに特徴と最適なユースケースがあります。

① <iframe> タグによるページ内埋め込み

- 特徴: この方法は、Webページ内の特定の領域に、チャットUIをコンテンツの一部として直接表示します。

- ユースケース: FAQページやヘルプセンター内に、特定のQ&Aボットを設置するような場合に最適です。

- 評価: 実装は提供される

<iframe>タグをコピー&ペーストするだけで非常に簡単です。ただし、iframe内のデザインカスタマイズや、レスポンシブデザインへの柔軟な対応には制約があります。

② <script> タグによるチャットボタン(バブル)設置

- 特徴: こちらはより一般的な方法で、画面の隅(通常は右下)にフローティング型のアイコン(バブル)を配置します。ユーザーがアイコンをクリックすると、チャットウィンドウがサイト上にオーバーレイ表示されます。

- ユースケース: WebサイトのどのページからでもユーザーがAIチャットボットにアクセスできるようにしたい場合に有効です。

- 評価:

<script>タグをサイトに挿入するだけで実装でき、非常に手軽です。また、後述するようにボタンの色や位置などのカスタマイズも可能で、多くのサイトで採用されている実績のある方式です。

③ Chrome拡張として利用する方法

- 特徴: Webサイトに直接コードを埋め込むのではなく、Chromeブラウザの拡張機能としてチャットボットを起動する方法です。

- ユースケース: 社内利用や開発中のデモなど、一般公開を目的としない用途に便利です。本ガイドの主題である一般向けWebサイトへの埋め込みとは異なるため、詳細な解説は割愛します。

コードの設置とカスタマイズ

特に<script>タグによるチャットボタン方式では、サイトのデザインとの一体感を高めるためのカスタマイズが可能です。Difyが生成するコード内のwindow.difyChatbotConfigオブジェクトを編集することで、以下のような調整ができます。

- ドラッグ移動の許可:

draggable: trueを設定すると、ユーザーがチャットボタンのアイコンを画面上で自由に移動できるようになります。 - CSSによる装飾: 独自のCSSクラスをボタンに付与したり、CSS変数を上書きしたりすることで、ボタンの位置や背景色(デフォルトは青系の

#155EEF)をサイトのテーマカラーに合わせて変更できます。

実装後の動作確認

埋め込みコードをサイトに設置した後は、必ず動作確認を行ってください。ここで一点注意すべきは、サイト構築環境によってはプレビューでは正しく表示されないケースがあることです。

- STUDIOのようなノーコードビルダーでは、プレビュー環境ではスクリプトが実行されず、本番環境に公開した後に初めてチャットボタンが表示される場合があります。

- WordPressの場合は、ヘッダーやフッターにコードを挿入するためのプラグインを利用すれば、問題なく動作します。

実際にチャットボタンをクリックし、対話が正常に開始できることを確認しましょう。

セクションの結び

これで、Difyで作成したAIチャットボットがWebサイトに統合され、ユーザーとの対話が可能になりました。しかし、チャットボットの真価は、その会話の質にあります。次のセクションでは、より自然で文脈に沿った対話を実現するためのDifyのメモリ機能について掘り下げていきます。

——————————————————————————–

4. 会話精度の向上:メモリ機能とチャット履歴の活用

単にチャットボットを設置するだけでは、一問一答形式の単純な応答しかできません。ユーザーとの自然で文脈に沿った対話を実現するためには、Difyに搭載されている「メモリ機能」が不可欠です。このセクションでは、メモリ機能の仕組みと設定方法、そしてトークン消費を最適化する高度な活用法までを詳述します。

メモリ機能の役割と設定

- 基本機能: Difyのメモリ機能は、直近の対話履歴(コンテキスト)を自動的にLLMへの入力に含めることで、過去のやり取りを踏まえた回答を生成させます。これにより、「それについて詳しく教えて」といった指示代名詞を含む質問にも的確に応答できるようになります。

- 設定方法: この機能は、アプリケーションのChatflow設定画面でスイッチを切り替えるだけで簡単に有効化できます。

- 課題: メモリを有効にすると、対話が長くなるにつれてLLMに送信する情報量が増加し、APIのトークン消費量が増大します。また、長すぎる文脈は、かえってLLMの応答精度を低下させる可能性もあります。

トークン消費を最適化する手法

Difyは、メモリ機能の課題を解決し、トークン消費を最適化するための高度な機能を提供しています。これらの手法は、開発思想において対照的です。

手法1: メモリウィンドウサイズ(受動的な最適化)

これは、保持する対話履歴の件数を制限する、いわば受動的で力任せな最適化手法です。例えば、ウィンドウサイズを「5」に設定すると、常に直近5ターン分の会話履歴のみがコンテキストとしてLLMに送信されます。これにより、トークン消費を抑制しつつ、直近の文脈を維持した会話が可能になります。

手法2: 会話変数(能動的な設計)

2024年8月に追加されたこの機能は、より高度で能動的な記憶の設計を可能にします。

- 仕組み: 対話の中から「ユーザー名」や「製品名」といった特定の情報を抽出し、「変数」として保存します。後続のプロンプトでは、この変数を参照することで、重要な情報のみを効率的に会話に反映させることができます。

- 評価: 会話ログ全体を機械的に扱うメモリ機能に対し、会話変数は「何を記憶させるか」を開発者が意図的に設計できる点が決定的に優れています。これにより、高度なパーソナライズを実現しつつトークン効率を劇的に最適化するという、インテリジェントな設計が可能になります。

チャット履歴の保存と管理

セルフホスティング環境の大きな利点は、データの完全なコントロールが可能であることです。

- 保存場所: ユーザーとの対話履歴はすべて、自サーバー内のデータベース(Difyのデフォルト構成ではPostgreSQL)に保存されます。

- データアクセス: Dify管理画面の「Monitoring」機能を通じて、各アプリケーションの実行履歴や詳細なログを確認できます。これらのデータは、ユーザーの質問傾向を分析し、プロンプトやナレッジベースを改善するための貴重な情報源となります。

- プライバシーへの配慮: 対話ログには、個人情報や機密情報が含まれる可能性があります。データの取り扱いには細心の注意を払い、必要に応じてログのマスキング処理や、組織のポリシーに準拠したデータ削除の仕組みを設けることが重要です。

セクションの結び

メモリ機能と会話変数を活用することで、AIチャットボットとの対話をより高度でインテリジェントなものへと進化させることができます。次に、構築したシステム全体を安全かつ安定的に運用し続けるために不可欠な、セキュリティと保守に関する注意点について解説します。

——————————————————————————–

5. セキュリティ・パフォーマンス・運用上の注意点

Dify環境を構築し、チャットボットを公開した後は、それを本番環境で長期的に安定稼働させるための運用フェーズに入ります。このセクションでは、セキュリティ、パフォーマンス、保守に関する重要なベストプラクティスを網羅的に解説します。

アクセス制御 (Access Control)

- APIキーの安全管理: OpenAIなどの外部LLM APIを利用する場合、APIキーはDifyのサーバーサイド(

.envファイルなど)で厳重に管理してください。APIキーがクライアント側のコードに誤って記述され、外部に漏洩することがないよう、管理を徹底することが不可欠です。 - 管理者アカウントの保護: Difyの管理者アカウントはシステム全体の制御権を持ちます。推測されにくい強力なパスワードを設定し、定期的に変更してください。現時点では多要素認証(MFA)機能が提供されていないため、パスワード管理の徹底が極めて重要です。

ネットワークセキュリティ (Network Security)

- ファイアウォールの最適化: セキュリティを最大化するため、初期設定で無効化したパケットフィルターを再有効化し、運用に必須のポート(HTTPS用の443番、管理用のSSH/22番)のみを許可するホワイトリスト方式の設定を強く推奨します。これにより、不要なポートへのアクセスを遮断し、攻撃対象領域を最小化できます。

システム健全性 (System Health & Maintenance)

- 定期的なアップデート: Difyは活発に開発されており、セキュリティパッチや新機能が頻繁にリリースされます。提供されている

update.shなどのスクリプトを利用し、定期的にDify本体を最新バージョンにアップデートしてください。また、docker image pruneコマンドで古いDockerイメージを定期的に削除することもストレージ管理上推奨されます。 - パフォーマンスとリソース管理: Xserver VPSの4GBプランは小規模チーム(5名程度)には十分ですが、同時利用ユーザー数やRAGの利用頻度に応じて、プランのスケールアップを検討すべきです。リソース使用状況を監視し、ボトルネックが発生する前に対処することが安定稼働の鍵です。

コストとガバナンス (Cost & Governance)

- 利用状況の監視とAPIコスト: 予期せぬAPI利用料金の増大を防ぐため、Difyの「Monitoring」機能を活用してトークン使用量を定期的に監視する習慣をつけてください。これにより、利用状況の急な変化を早期に検知し、対策を講じることが可能になります。

事業継続性 (Business Continuity)

- データバックアップ: 構築したアプリケーション設定やチャット履歴は重要なビジネス資産です。データベースの定期的なダンプや、設定ファイル群(

~/dify/ディレクトリ以下)のバックアップは必ず実施してください。Xserver VPSが提供するスナップショット機能を活用するのも有効な手段です。

セクションの結び

ここに挙げた運用上の注意点を遵守することで、構築したDify環境を安全かつ効果的に活用し、ビジネス価値を最大化することが可能になります。最後に、本ガイドの総括として、Difyセルフホスティングがもたらす可能性についてまとめます。

ご提示いただいた情報源に基づいて、参照されているサイトの一覧を作成します。これらのリンクは、Difyの概要、Xserver VPSでの運用方法、チャットボットの埋め込み、および関連技術に関する解説記事や公式ドキュメントです。

以下に、ソース内に記載されている参照サイトおよびリンクを列挙します。

| No. | 記事タイトル / 概要 | URL | 引用番号 |

|---|---|---|---|

| 1 | Difyとは?無料で使える生成AI開発ツールの使い方と活用事例を解説 \ | WEEL | https://weel.co.jp/media/tech/dify/ |

| 2 | エックスサーバー、コスパ最高の「Xserver VPS」に知識不要の「Dify」利用環境構築支援アプリを新搭載 – NFT-TIMES | https://nft-times.jp/ai/54406/ | |

| 3 | 〖2025年版〗VPSにDifyをインストールする全手順|Docker初心者でも安心のセルフホスト完全ガイド – ずくなしブログ | https://blog.turkeyfarm.fun/server/innovative-no-code-dify-ai-app-creation-vps-setup-guide/ | |

| 4 | 〖Xserver VPS × Dify〗初心者でも安心!v1.2.0へのアップデート手順ガイド|森本洋平のAI大学 ~ヨッピーCH~ | https://note.com/samurai_worker/n/nbb4a2445617f | |

| 5 | Xserver VPSでAI開発?:あのDifyがお得に利用できる裏ワザ \ | 費用 ナビ|AIの「研修」「ツール」の料金比較サイト | https://www.hiyonavi.com/ai-development-on-an-xserver-vps-the-backdoor-way-to-get-the-best-deal-on-that-dify/ |

| 6 | 〖簡単〗XServerでDify環境を構築してみる① ~セットアップ編~ – CEOBlog By スカイブルーデジタル | https://ceoblog.skyblue-digital-sol.com/ 2024/08/14/%E3%80%90%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%80%91xserver%E3%81%A7dify%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%82%92%E6%A7%8B%E7%AF%89%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F-%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97/ | |

| 7 | STEP1. Xserver × Dify:AIチャットボットの自作環境をつくろう!|bodybeat | https://note.com/ko_yamazaki/n/na4f397cd806e | |

| 8 | Embedding In Websites – Dify Docs (Dify公式ドキュメント) | https://docs.dify.ai/en/guides/application-publishing/embedding-in-websites | |

| 9 | 〖AI入門〗Difyで「チャットボット」アプリを作ってみる② ~STUDIOで作成したホームページに埋め込んでみる編~ – CEOBlog By スカイブルーデジタル | https://ceoblog.skyblue-digital-sol.com/ 2024/10/03/%e3%80%90ai%e5%85%a5%e9%96%80%e3%80%91dify%e3%81%a7%e3%80%8c%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%9c%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%8d%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6-2/ | |

| 10 | StackAI vs Dify: Key Differences, Insights, and Analysis | https://www.stack-ai.com/blog/stack-ai-vs-dify-ai | |

| 11 | 〖Dify〗会話変数を用いた自然な会話を実現するチャットボット | https://zenn.dev/upgradetech/articles/2989d586ef1f0f | |

| 12 | Difyの使い方(メモリ―機能と会話変数とは) \ | 広報・PR支援の株式会社ガーオン | https://gaaaon.jp/blog/dify-memory-function |

| 13 | Difyを使ったチャットボット構築ガイド|主な機能やノーコード開発 … | https://first-contact.jp/blog/article/dify-chatbot/ | |

| 14 | GitHub – langgenius/dify: Production-ready platform for agentic workflow development. (Dify公式GitHubリポジトリ) | https://github.com/langgenius/dify |

※なお、参照文献の項目内には、「Xserver公式マニュアル」や「Stack AI比較記事」といった名称のみでURLが明記されていないものもあります。上記リストは、URLが具体的に記載されているサイトのみを抽出したものです。

6. まとめ

本ガイドでは、Xserver VPSという身近でコストパフォーマンスに優れたプラットフォーム上で、オープンソースのLLMアプリケーション開発基盤であるDifyをセルフホストし、WebサイトにAIチャットボットを組み込むまでの一連のプロセスを解説しました。

このアプローチがもたらす最大の価値は、高価なSaaSサービスに依存することなく、低コストで自社のデータと要件に完全に最適化された専用のAIアシスタントを構築できる点にあります。これは、顧客からの問い合わせ対応の自動化によるユーザー体験の向上や、社内ナレッジ検索の効率化といった、具体的な業務改善に直結します。

重要なのは、初期設定を完了させることがゴールではないという点です。AIチャットボットの真価は、実際の対話データを分析し、プロンプトを改良し、ナレッジを更新し続けるといった、継続的な運用と改善のプロセスの中にあります。本ガイドが、皆様のプロジェクトにおいて、AIチャットボットを「導入」するだけでなく、ビジネスと共に「育成」していくための一助となれば幸いです。